連載第2回目です。先ずは最も苦手な科目からチェックしましょう。私の場合でしたら「経営情報システム」です。

私が受験しようと思ったのは51歳です。会社の経営者としての経験はありますし、工場の運営実務もそれなりに分かっていたとは思います。しかし、情報システムと言われると、全くチンプンカンプンです。

先ずは、どんな問題が出るかを昨年の問1で確認してみましょう。

第1問

パーソナルコンピュータ(PC)内部には、バスやインタフェースと呼ばれる伝送経路がある。その機能改善によりスループットの向上が期待できるので、PC の導入に当たっては、伝送経路の機能にも配慮すべきである。

この伝送経路の仕組みに関する以下の文章の空欄<A>〜<D>に当てはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

データやプログラムは、PC 内部のマザーボードで発生する <A> と同期を取りながら、バス上で伝送される。CPU と主記憶装置の間でそれらを伝送するシステムバスは、 <B> 、データバス、コントロールバスから構成されている。

PC の入出力バスと <C> や DVD 装置を接続し、それらをオペレーティングシステムの起動ディスクとして利用する場合に使用できる代表的なインタフェースは SATA である。

PC のシステムバスに接続された <D> インタフェースは、これまで主にグラフィックスボードなどを装着するために利用されてきたが、このインタフェースに装着できる SSD を使用すると、データなどの読み書き速度や PC の起動速度が向上する。

【解答群】

ア A:クロック B:アドレスバス C:HDD D:PCI Express

イ A:クロック B:パラレルバス C:SSD D:mSATA

ウ A:パルス B:シリアルバス C:ブルーレイ D:NVMe

エ A:パルス B:パラレルバス C:microSD D:IEEE 1394

感想は、いかがでしょうか?

一見すると、本当にチンプンカンプンで、見た瞬間にお手上げって感じです。しかし、よくみると、用語の定義を問うだけの問題です。しかも、4つの空欄のうち1つか2つが分かれば、正解の選択肢を選べます。

「経営情報システム」は特にそうなのですが、診断士試験には用語の定義を答える問題がたくさん出ます。つまり、用語の定義を覚えることで合格点を確保することが可能になります。

1次試験の不得意科目では、最低40点確保を最初の目標にすれば気は楽ですから、細かい理屈は解明できなくても、用語の定義を覚えましょう。

これには、先週紹介した、TAC「ポケットテキスト」が便利でした。

すみません。昨年から書名が「要点整理ポケットブック」に変わっていました。(内容は同じです。2冊合計で定価税込3024円。)

ちょっとズルい勉強の仕方ですが、先に「要点整理」で用語の定義を覚えてしまうというのは、合格点を確保する効率的な方法だったと思います。

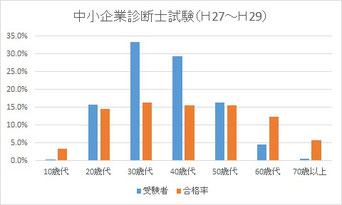

診断士1次試験のデータですが、受験者は30歳代が約1/3で最も多く、以下は40歳代・50歳代・20歳代と続きます。

合格率は20歳代から50歳代まであまり変わりがなくて15%前後です。60歳を過ぎると少しづつ厳しくなりそうですが、60歳代でも12%強ですから、挑戦する価値はありますね。